Mes impressions

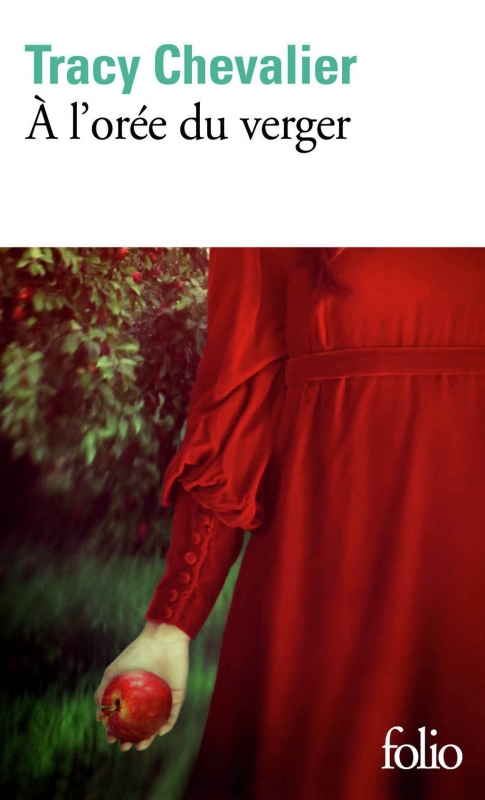

Dans l’Ohio des années 1830, les Goodenough, une famille de pionniers, tentent de survivre en cultivant des pommiers dans un marais insalubre, surnommé Black Swamp. James Goodenough est obsédé par des reinettes dorées, une variété de pommes à croquer dont le goût sucré lui rappelle son enfance et qu’il aimerait faire pousser dans le sol hostile et marécageux du Black Swamp. Sa femme Sadie, rongée par l’alcool et la rancœur, préfère les pommes à cidre qui lui permettent de se procurer en eau-de-vie. La question des pommes devient très rapidement un sujet de discorde entre eux, en alimentant des tensions grandissantes et des conflits enracinés depuis longtemps… Marquée par les deuils d’enfants décédés, par la misère, la rudesse du climat et les conflits familiaux incessants, leur vie devient presque insoutenable. On sent que le drame est inévitable et on assiste impuissants au déchirement de cette famille.

La construction narrative du roman alterne des récits à la troisième personne et des lettres, en créant une fresque immersive qui nous permet de reconstituer l’histoire familiale. Les passages racontés par Sadie Goodenough sont les seuls à être écrits à la première personne. Grâce à eux, on découvre de l’intérieur son caractère amer, malveillant, égoïste et noirci par la rancoeur, la rudesse et la violence de ses conditions de vie. Par la proximité de ce récit à la première personne, son personnage provoque le rejet, on ne peut s’empêcher de la détester. Mais son portrait est saisissant de réalisme, et à face à la violence de son mari, on se surprend aussi parfois à la plaindre…

Quant à James Goodenough, son personnage est plus ambigu : on ne peut qu’admirer sa ténacité à vouloir faire pousser des arbres dans cette terre récalcitrante, son savoir-faire et ses connaissances botaniques qu’il transmet généreusement à ses enfants. L’incarnation de la détermination et de l’obstination, il se bat contre un sol hostile, un climat difficile, et des conditions de vie extrêmes. Mais il se sent dépassé par les conflits familiaux, et on découvre que c’est un homme capable de moments de violence et de dureté, y compris envers ses enfants.

« Arracher une souche lui rappelait combien profondément les arbres étaient enracinés, avec quel acharnement ils s’agrippaient au sol où ils avaient poussé. Il avait beau ne pas être sentimental – il ne pleurait pas quand ses enfants mouraient, se bornant à creuser leurs tombes et à les enterrer -, James, chaque fois qu’il tuait un arbre, demeurait silencieux à la pensée du temps que l’arbre avait passé là. »

Des dix enfants Goodenough, seuls cinq survivent. Et lorsque le drame finit par éclater, poussant leur plus jeune fils, Robert, à fuir vers l’Ouest, on comprend que c’est en réalité lui le véritable personnage principal du roman. Son parcours, devenu central, incarne la fuite, la recherche d’un ailleurs, mais aussi la difficulté de se reconstruire lorsque le passé est trop lourd à porter.

On le retrouve des années plus tard en Californie, devenu un homme solitaire, discret, planteur et collecteur d’arbres rares pour des botanistes anglais. Bien qu’il cherche à fuir ses origines, son passé le rattrape peu à peu — à travers des lettres, des rencontres, et une forme de quête de rédemption.

Contrairement à ses parents, Robert ne cherche pas à s’enraciner quelque part. Marqué par la tragédie familiale, il évite les attachements, enchaîne les déplacements et se consacre à des expéditions botaniques. À travers cette activité, il entretient un lien profond et symbolique avec la nature, qui devient à la fois un refuge et une manière de réparer les blessures du passé. Ironie du sort : quand son père s’acharnait à faire pousser des arbres venus d’Europe dans une terre américaine hostile, Robert, lui, envoie des arbres californiens en Angleterre pour tenter de les faire pousser de l’autre côté de l’océan…

Peu à peu, sous le poids de la solitude et des souvenirs, il finit par faire face à ce passé qu’il voulait taire. Et il comprend qu’à l’image des arbres qu’il transporte, on peut survivre à un déracinement en se replantant ailleurs. La fin du roman est apaisante et pleine d’espoir : malgré les pertes et la douleur du passé, on peut toujours recommencer autrement, ailleurs.

En quelques mots…

À l’orée du verger est un roman à la fois tragique, dur et profondément humain, que je n’ai pas pu lâcher. Tracy Chevalier y mêle habilement les destins individuels à l’histoire collective des pionniers américains, en abordant avec justesse et délicatesse les thèmes de l’héritage, de la culpabilité, de la résilience et de la quête de paix intérieure. C’est un roman sur les racines — au sens propre comme au sens figuré — celles qu’on cherche, celles qu’on coupe, et celles qu’on décide un jour de faire pousser ailleurs. À mes yeux, Tracy Chevalier signe là encore un sans-faute.

0 commentaires